藩祭 山王祭

宮津祭は「山王祭」の俗称

城下町宮津が形作られる以前から続けられてきた山王祭。江戸時代には宮津藩により藩祭と定められていました。一般に呼称されます宮津祭の名は「藩祭・山王祭」の俗称で須。宮津城下の町民や武士までも山王祭には挙って参加したためにいつしか宮津祭と称されました。

武士も参加した宮津藩祭

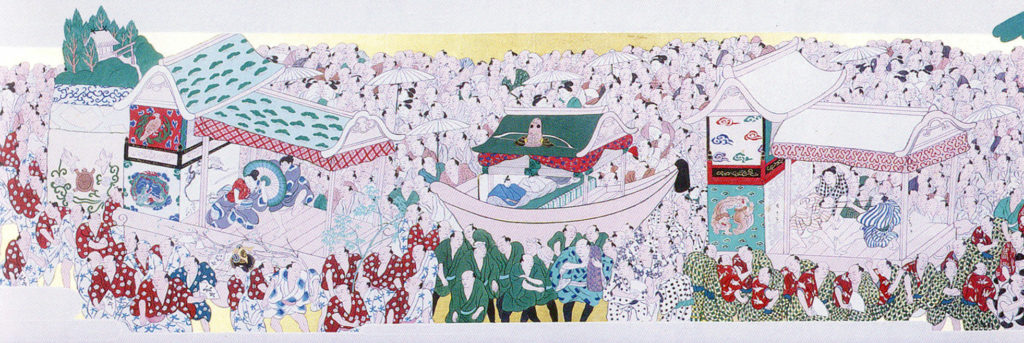

神輿を中心に太神楽、威儀物行列、そして浮太鼓が続く賑やかな祭礼行列には馬に乗る、あるいは槍を持つ武士たちも参加することが習わしとなっていました。お昼前の出御より始まり、様々な仕来りの中で儀礼と芸能とを絡み合わせながらクライマックスの還御の儀へと進んで行きます。以前はそこに職人町(現、宮本町)、本町、魚屋町から白柏、川向までの八町が子供歌舞伎を演じる芸屋台を繰り出して山王宮にお参りし、盛大な祭絵巻を繰り広げてきました。その様子は市の文化財である「山王祭礼図」に見ることが出来ます

還御の儀・・息をのむクライマックス

宮津祭の最大の見せ場は神輿の「御宮入」である還御の儀です。漁師町御旅所の神輿は夕闇と共に「練り込み」と呼ばれる往復をくり返します。何度行うかは決まっていませんが、川にかかる小橋を超えると練り込みは終わって宮入り道中を進みます。宮入りと共に神輿担ぎ手の掛け声が変化します。

「ヨイヤー・サー」という宮入独特の掛け声と、そこに重なる浮太鼓の響きに包まれながら石段を登る神輿の姿は、何百年続いた此の地に生きた人々の魂を思い起こさせます。道中には多くの観衆が集い、共に神輿に声援を送り、それが担ぎ手の力となります。

石段を登りきった神輿は拝殿に入り三度、いきおい良く上げられます。その瞬間に明かりは消され、境内は淨闇に溶け込み、何百年も変わらない時を迎えます。

神々を送る声と、柏手と浮太鼓の嵐の中で神々がご本殿に帰られます時、その荘厳はむしろ静けさを感じさせます。儀式のあとの呆然とした心に、私たちの遠い先祖から受け継がれてきた祭の心が伝わってゆきます。この国に暮らす自分自信をあらためて確認することができるでしょう。

山王祭・みどころ

山王祭(宮津祭)の次第やみどころをご紹介します。

山王祭は五月十三日から太神楽の巡行がおこなわれ、十四日にはそれに浮太鼓が加わります。祭が最も盛り上がるのは、やはり十五日の本祭の日で、神社では早朝から様々な儀式や奉納がおこなわれます。

手水の儀 8時30分

山王祭はご神木前の手水の儀から始まります。巫女の作法の下で、一同手と口をすすぎ心身を清めます。この後、宮司、神職、舞姫、宮役員等は石段を参進して祓所へ向かいます。

修祓の儀 8時50分

修祓(しゅばつ)の儀は拝殿に入る前に、宮司・神職・舞姫及び参列者のお祓いをする儀式で、しめ縄が張られた神域祓所で斎行されます。修祓の後、拝殿に参進着座して、例祭の儀式が始まります。

浦安の舞 9時20分

浦安の舞は国の平安を祈る舞で、鉾先舞鈴を使った舞と檜扇の舞とあります。山王宮では二人の舞姫による鈴舞を執り行います。視覚的にも技術的にも鈴舞がより高度な舞となります。

浦安の舞は午後2時、宮津市役所に於いても神輿に向かい奉納されます。

太神楽奉納 9時40分

山王宮太神楽は江戸中期より山王下神楽とし伝承されてきました。城下町の神楽らしく時間が短いのが特徴で、鈴の舞、剣の舞、乱の舞の全てを合わせても十五分程度で収まります。

神楽は13日から始まり、市内の神輿巡幸道中を前もってお祓いすると共に宮津の各家のお清めを行います。これを竈清めといいます。写真は宮司家竈清めの様子です。

浮太鼓社参 10時30分

浮太鼓は江戸時代初期から漁師町に伝えられるもので、江戸中期に現在の形が造られました。宮津市の無形文化財に指定されています。江戸後期に変化しながら近郷の神社にも伝わってゆきますが、漁師町では古来の浮太鼓の技を今も変わらずに伝承しています。

祭当日、宮司家前では江戸時代中期に記録されています本来の傘鉾を立てた下での、しきたり通りの浮太鼓が演じられます。

神幸祭 11時

浮太鼓は宮司家より石段上の神域幣殿の左側庭上に進み、神幸祭の間中早打ちをおこないます。神輿組の担い手はは出御の間、片膝をついて下を向き警蹕(けいひつ)と呼ばれる「オォー」という神を迎える声を発しながら神を迎える柏手を打ち続けます。山王宮神輿に伝わる独特の儀式が展開されます。

発御 11時20分

威儀物行列を先頭に神輿、神職、巫女、浮太鼓の巡幸が始まります。神輿は止まることなく漁師町浜まで進み、天橋立に続く海辺で祈願を行ます。その後12キロに及ぶ渡御が始まります。宮津城下の街々で平安を祈り、神社に戻るのは夜8時30分頃となります。

城下巡幸 11時30分

神輿は先ず漁師町浜まで二つの石段を休まずに下り、浮き太鼓も太鼓を担いでで連なって行きます。海辺でしきたり通りに豊漁と安全の祈願を行った後、神輿は宮津各所を進み街々で平安が祈願されます。400年に亘り宮津は山王の神を迎えて祈りを捧げてきました。

還御 午後8時30分

お宮入り還御の儀は山王祭礼のクライマックス。太神楽を先頭に神輿、浮太鼓が一体となり、漁師町広小路よりお宮を目指し参進します。「よいやーさー」のかけ声に浮太鼓の音が重なり、石段から境内は人々でいっぱいになります。拝殿に神輿が帰り三度持ち上げられると神域の灯りが全て消されて神域は浄闇に包まれます。神輿組の発する警蹕(けいひつ)と浮太鼓の響き、それに人々の柏手の音が重なり合う中で神がご本殿に帰られます。 その瞬間に浮太鼓は打ち止めて、ここに3日間の山王祭の全てが終了します。