神域は文化財環境保全地区

神域にはご本殿をはじめ八社の摂・末社が鎮まります。いずれも江戸時代に宮大工である冨田大工により再建されたもので四社五棟が京都府の文化財に指定登録されています。また、巨木に囲まれた境内は四季折々に花々で覆われ、美しく神々しい風景を作り出します。天然記念物、また史跡も数多く点在します。

山王宮本殿 / 京都府指定文化財

現在のご本殿は貞享5年(1688)宮津藩主・阿部正邦により再建されたものです。向拝のある檜皮葺・入母屋造りで、日吉造りともいえるでしょうか。御扉上には見猿・言わ猿・聞か猿の三猿像を配した蛙又があります。平成12年に大修理が行われ、華やかで美しく甦りました。

杉末神社・恵比寿神社・船玉神社 / 京都府登録文化財

杉末・恵比寿神社は江戸時代後期に再建されたものでご本殿の左右側に配置されています。共に彫刻の美しい神社で、平成の大修理により屋根は軒檜皮銅板葺きに改められました。ご本殿を中心として左右に摂・末社が並ぶ建築群はとても美しく又神々しくもあります。杉末神社横の船玉神社は近郷漁師の信仰が厚く、三社の本殿はすべて登録文化財となっています。

漱玉亭庭園跡 / 京都府史跡・名勝 宮津市史跡

江戸時代宮津の初代藩主京極高広により造られた江戸初期の庭園跡で境内北側にあります。藩主は池を掘り、その上に巨石を組み合わせて川の水を引いて滝をつくりました。それ以後、この山を滝上山と呼びます。次の藩主永井尚長もこの地を整備し滝を「白虹滝」と名付け、流れの傍らに桜を植樹し「含紅桜」と名付けました。現在、滝の流れは無くなりましたが滝組の巨石や天然記念物のサザンカを囲む庭の石組みは残り、京都府や宮津市は史跡・名勝としています。

黒漆金蒔絵女乗物

江戸時代に女性が乗った駕篭(乗物)で、これは宮司家に伝わります。正式な呼び名は黒漆金蒔絵女乗物(くろうるしきんまきえおんなのりもの)で、名の通り黒地の漆塗りに金の蒔絵が施されています。内部は山野草や風景の絵で飾られており女性用らしさが感じられます。

乗物・駕篭には幕府により格付けが定められており、武家が使用する扉のついた物を乗物、街道で使用される竹で作られた物を駕篭と呼び区別されてきました。

当家の女乗物は最上位とされた乗物で、武家の中でも松平家にのみ許されたとあります。前後三人づつ六人で担がれていました。

宮津藩主・本庄宗秀より下賜された物で、宮司家に飾られていますが七五三詣の時に公開されます。

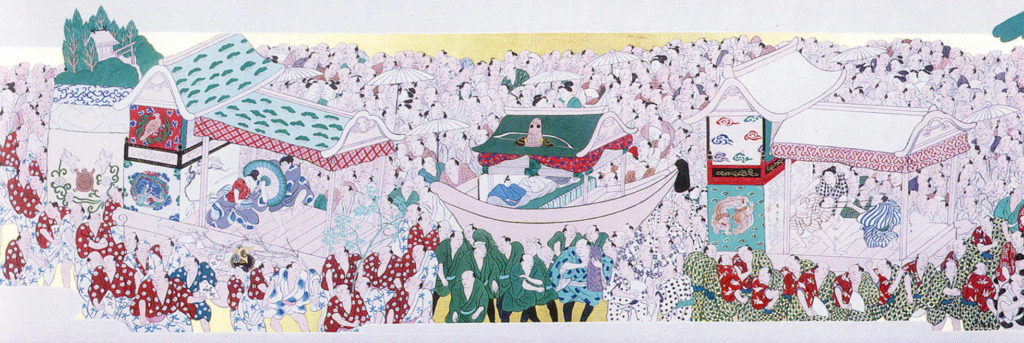

山王社祭礼図絵馬 / 宮津市指定文化財

天保13年(1842年)佐藤正持によって描かれた山王祭の絵馬は拝殿内を囲むように配置された大作です。現在絵の具の剥落を防ぐために木箱で覆われて見ることが出来ませんが、その一部が複製として宮津市歴史資料館に飾られています。

佐藤正持は藩主・本庄宗秀による地誌作成のための画家として宮津に来て宮司家に逗留します。新たに建立された拝殿を飾るために山王祭の行列全てを描きました。宮津市はその下絵と共に文化財に指定しています。

神輿 / 宮津藩主寄進

山王宮では60年毎の甲子年に甲子大祭(きのえねたいさい)とよばれる式年祭があり、江戸時代にはその度に神輿が新調されていました。この神輿は元治元年(1864年・甲子年)の大祭にあわせて藩主・本庄宗秀が寄進したもので屋根大鳥には前年の文久3年に作ったことが記されています。瓔珞などの彫金は重厚で質も良く、屋根にはそれまでの神輿に使われていた神紋ではなく藩主本庄家の紋が配されています。藩主家紋で飾られた神輿は全国でも珍しく、貴重な神輿でもあります。

神額 / 非公開

藩主本庄宗秀・本庄宗武親子により明治初年に寄進された神額。松賀尾加大神とあるのは神社神域の丘が松ヶ岡と呼ばれることから、そこに鎮まる神の意で記されました。黒漆の下地に鍍金された本庄家の家紋で飾られた豪華な神額ですが、現在公開はされていません。本庄宗秀はこの後、伊勢の神宮大宮司に就任します。